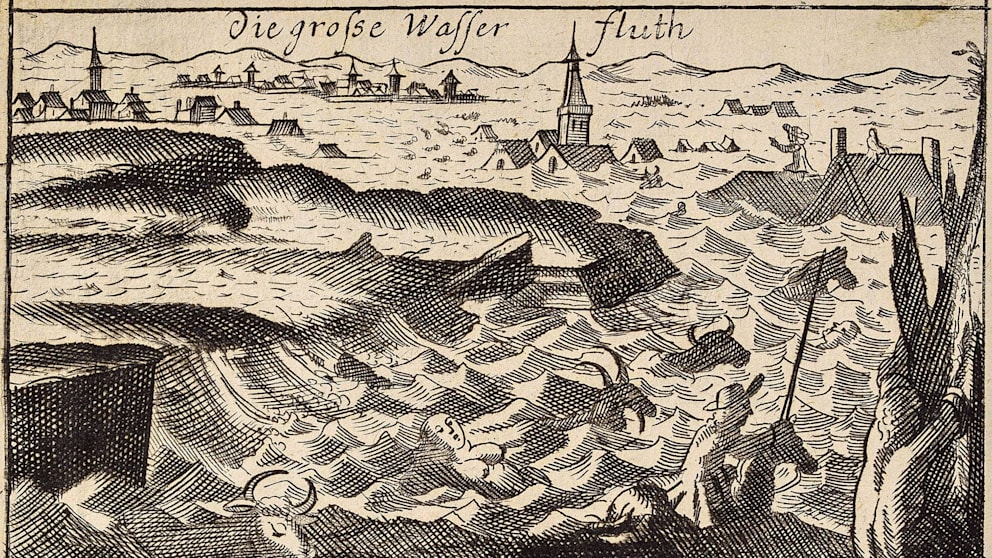

Im Jahr 1342 forderte die Magdalenenflut zahlreiche Opfer – eine Flutkatastrophe, wie es sie seither nicht mehr gab.

Doch das folgenreiche Jahrtausendhochwasser war aus heutiger Sicht durchaus vorhersehbar …

Alle Infos über die Entstehung und die Folgen des historischen Wettereignisses lesen Sie hier.

Das war die Magdalenenflut

Im Jahr 1342 fand mit der Magdalenenflut eines der verheerendsten Flutereignisse des Mittelalters statt, die das Umland zahlreicher Gewässer in Mitteleuropa verwüstete.

Seinen Höhepunkt erreichte das Hochwasser am 22. Juli. Ihren Namen verdankt die Katastrophe dabei Maria Magdalena – ihr ist der Tag im katholischen Heiligenkalender zugeordnet.

Noch heute zählt die Flut zu den schlimmsten Überschwemmungen des gesamten zweiten Jahrtausends.

So entstand die Magdalenenflut

Doch wie entstand die mittelalterliche Hochwasserkatastrophe?

Zu den Hauptursachen der Magdalenenflut zählt zum einen der Klimawandel. So gilt das Jahr 1342 als Jahr der Wetter-Extreme. Auf einen kalten und schneereichen Winter sorgten außergewöhnlich hohe Temperaturen bereits im Februar für eine Schneeschmelze.

In den Folgemonaten hingegen kam er erneut zu heftigen Schneefällen in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, sodass die Pegelstände der Flüsse und Seen deutlich anstiegen. Durch eine Dürreperiode im Frühsommer trockneten die Böden schließlich nahezu vollständig aus.

Und auch der Umbau der Landschaft durch die Bevölkerung hatte der Flut über Jahrhunderte den Boden bereitet.

Dieses gefährliche Zusammenspiel wurde schließlich zum Verhängnis für Mensch und Natur. Als es zwischen dem 19. und 22. Juli zu starken Regenfällen kam, konnte der ausgetrocknete Boden das Wasser nur schwer aufnehmen. So zog das Regengebiet von Südosten kommend in nordwestliche Richtung über Deutschland.

So kam es zu Überschwemmungen zahlreicher Flüsse, wie dem Rhein, Main, Donau, Mosel, Moldau, Elbe, Weser, Werra, Lahn und Unstrut.

Am stärksten von den Regenfällen betroffen war dabei das Rhein-Main-Gebiet: In nur vier Tagen prasselten hier 175 Liter Regen pro Quadratmeter auf die Erde. Bei Frankfurt stieg der Main auf über sieben Meter, in Würzburg wurde ein Pegelstand von über zehn Metern gemessen.

Die Folgen der Flutkatastrophe

Die Magdalenenflut forderte zahlreiche Opfer. So wurde zum einen die Infrastruktur zahlreicher Städte und Gemeinden zerstört. Durch die Wassermassen wurden Häuser, Brücken und andere Infrastrukturanlagen beschädigt und das Trinkwasser in vielen Gemeinden verschmutzt.

Wie viele Menschen das Hochwasser das Leben kostete, konnte nicht vollständig überliefert werden. Es wird jedoch von mindestens 10 000 Toten ausgegangen.

Und auch nach der Flut nahm das Elend kein Ende. Durch die aufgeweichten Böden kam es in den Folgejahren zu enormen Ernteeinbußen, die zu einer Verstärkung der Hungersnöte führten.

Und auch die Ausbreitung der Pest in den Jahren 1346 bis 1353 stellte eine weitere Belastung für die durch das Hochwasser geschwächte Bevölkerung dar.